🎁 2 Tableaux achetés, le 3ème offert + Livraison Gratuite 🚚

Menu

-

- Meilleures Ventes

-

Tableaux Pop Art

-

Tableaux Marque De Luxe

-

Tableaux Design

-

Tableaux Artistes

- Tableaux Street Art

- Tableaux Modernes

- Tableaux Personnalisés

- Tableaux Photographie

- Tableaux Japonais

- Tableaux Motivation

- Tableaux Arbre De Vie

- Tableaux Sport

- Tableaux Sneakers

-

Tableaux Animaux

- Blog

-

- Connexion

-

EUR

🎁 2 Tableaux achetés, le 3ème offert + Livraison Gratuite 🚚

Add description, images, menus and links to your mega menu

A column with no settings can be used as a spacer

Link to your collections, sales and even external links

Add up to five columns

Add description, images, menus and links to your mega menu

A column with no settings can be used as a spacer

Link to your collections, sales and even external links

Add up to five columns

Qui a vraiment pris la photo de la « petite fille au napalm » ? Ce que révèlent les nouvelles enquêtes

Il suffit de prononcer ces mots – « la petite fille au napalm » – pour que l’image revienne : une enfant de 9 ans, nue, le corps brûlé, courant en hurlant sur une route de campagne, entourée d’autres enfants et de soldats. Prise le 8 juin 1972, cette photo est devenue l’un des symboles absolus de l’horreur de la guerre du Vietnam.

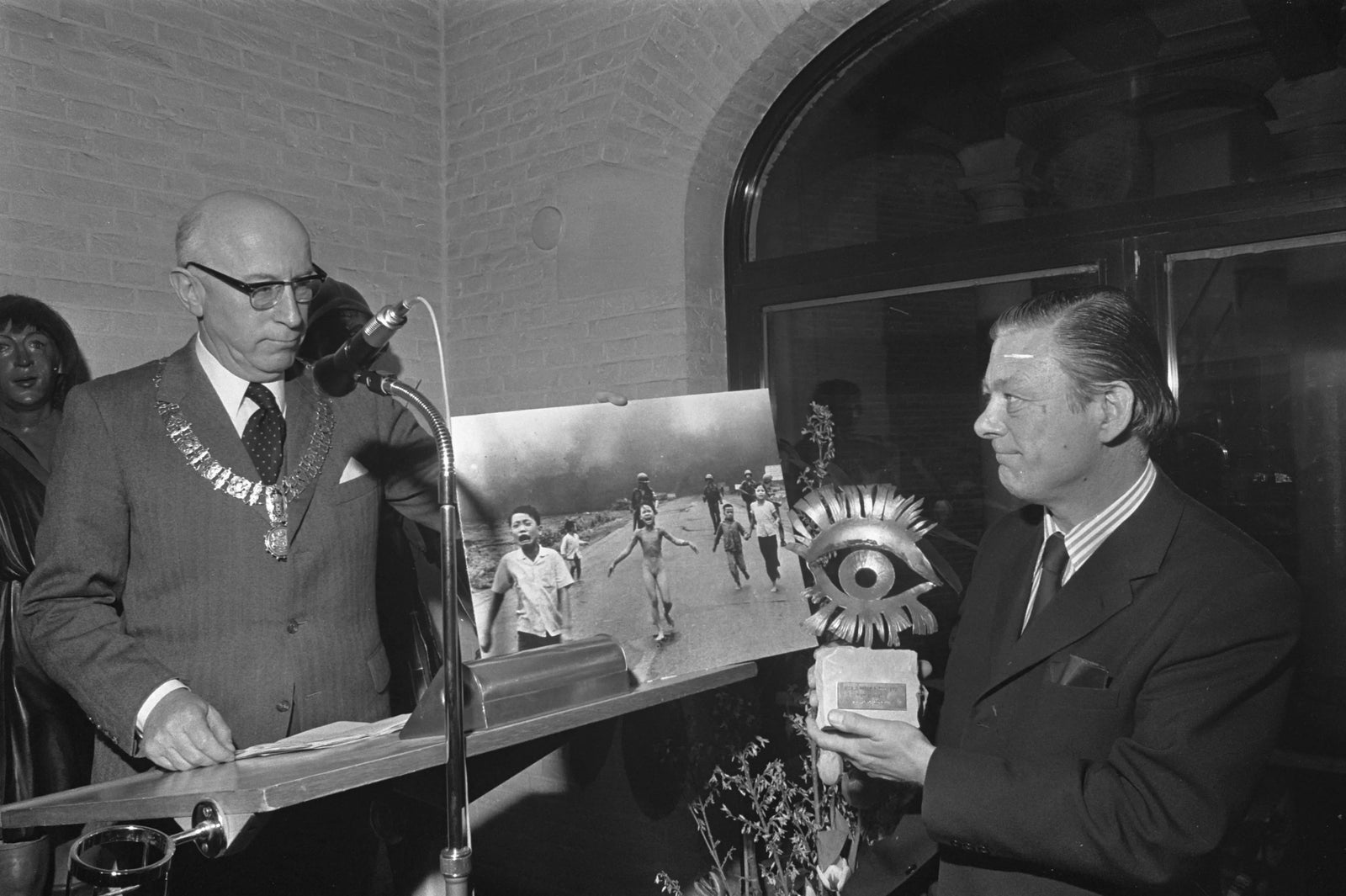

Depuis plus de cinquante ans, elle est créditée au photographe américano-vietnamien Nick Ut, de l’agence Associated Press (AP), récompensé par un World Press Photo en 1972 puis un prix Pulitzer en 1973.

En 2025, ce récit parfaitement huilé vient pourtant d’exploser. Un documentaire choc, plusieurs enquêtes techniques et, tout récemment, une expertise française relancent une question vertigineuse :

et si la photo la plus célèbre du Vietnam n’avait pas été prise par le photographe à qui tout le monde l’attribue ?

Une image née dans le feu du napalm

Le décor : le village de Trang Bang, dans le sud du Vietnam. Une frappe de napalm de l’aviation sud-vietnamienne touche des civils réfugiés dans un temple bouddhiste. Des équipes de presse internationales sont présentes, dont celles d’AP et de télévisions occidentales.

Sur la route, les enfants surgissent, paniqués. Au centre, Kim Phuc, 9 ans, court vers les journalistes. Ses vêtements ont brûlé ; sa peau est à vif. L’image, d’une violence insoutenable, est rapidement développée, transmise par AP et publiée dans le monde entier. Elle contribue à fracturer le soutien à la guerre aux États-Unis et s’impose dans les manuels d’histoire comme le « visage » du Vietnam en flammes.

Pendant des décennies, la légende est simple : Nick Ut a pris la photo en noir et blanc , puis a emmené Kim Phuc à l’hôpital, lui sauvant la vie. Kim Phuc deviendra plus tard réfugiée au Canada et ambassadrice de la paix, notamment auprès de l’UNESCO.

« The Stringer » : un documentaire qui renverse la table

Tout bascule en janvier 2025, avec la projection au festival de Sundance du documentaire The Stringer, réalisé par Bao Nguyen. Le film avance une thèse explosive : la photo n’aurait pas été prise par Nick Ut mais par un pigiste vietnamien, Nguyen Thanh Nghe, présent ce jour-là avec un appareil Pentax.

Le documentaire s’appuie sur :

-

des témoignages de journalistes et photographes sur place,

-

l’étude minutieuse des contacts et pellicules du 8 juin 1972,

-

une reconstitution 3D de la scène réalisée par l’ONG Index, qui conclut qu’il est « hautement improbable » que Nick Ut soit à l’emplacement géométrique compatible avec la prise de vue au moment exact du cliché.

Nguyen Thanh Nghe affirme devant la caméra avoir gardé ce secret pendant cinquante ans, persuadé que son image avait été « confisquée » pour être attribuée à un photographe staff, plus facilement valorisable dans les circuits occidentaux.

Associated Press enquête… et maintient Nick Ut

Face au séisme provoqué par le film, Associated Press lance une enquête interne d’une ampleur rare. Deux rapports détaillés sont publiés en 2025, l’un en janvier, l’autre en mai.

Les équipes d’AP examinent :

-

les négatifs,

-

les dimensions du cadre correspondant aux différents boîtiers (Leica, Nikon, Pentax),

-

des archives vidéo et photos tournées au même moment par d’autres reporters,

-

des témoignages d’anciens collègues de Nick Ut.

Conclusion officielle de l’agence :

-

il existe des incohérences (notamment sur le type de boîtier utilisé, possiblement un Pentax, alors que Nick Ut évoquait surtout ses Leica et Nikon),

-

mais aucune preuve irréfutable ne permet d’attribuer la photo à quelqu’un d’autre.

AP décide donc de maintenir le crédit à Nick Ut, tout en reconnaissant que la vérité ne pourra peut-être jamais être établie de façon définitive, compte tenu du temps écoulé, de témoins décédés et de documents perdus.

World Press Photo fait l’inverse : attribution suspendue

À l’inverse, la fondation World Press Photo, qui avait sacré l’image en 1973, commande sa propre expertise indépendante. Après cinq mois de travail, elle annonce le 16 mai 2025 qu’elle suspend l’attribution de la photo à Nick Ut.

L’organisation estime que les doutes sur la position exacte des photographes et sur l’appareil utilisé sont trop sérieux pour continuer à afficher un auteur unique. L’image, dans leurs archives, reste primée mais est désormais officiellement créditée à « auteur indéterminé ».

Cette décision, largement relayée par la presse internationale, de The Guardian à Euronews, renforce l’idée que la bataille autour de « Napalm Girl » dépasse le simple cas d’école : elle interroge la fiabilité des récits historiques et la responsabilité des institutions médiatiques lorsqu’elles découvrent, des décennies plus tard, que leur propre version pourrait être fragilisée.

Une expertise française au scalpel : la piste Pentax se confirme

Dernier rebondissement en date : l’enquête du photographe français Tristan da Cunha, spécialiste de la photographie argentique. Publiée mi-novembre 2025, notamment dans Télérama, elle vient conforter le scénario déjà avancé par le documentaire et par Index.

Pendant six mois, Tristan da Cunha passe au crible :

-

les archives visuelles rendues publiques par AP,

-

les photos de Nick Ut sur la route de Trang Bang,

-

les catalogues techniques de boîtiers et d’objectifs de l’époque.

Son constat est tranchant :

-

la fameuse image semble avoir été prise avec un Pentax,

-

or, ce jour-là, Nick Ut porte deux Nikon F et deux Leica M2, mais aucun Pentax reconnaissable sur les images d’archives,

-

en revanche, Nguyen Thanh Nghe apparaît précisément avec un Pentax sur certaines vues du même moment.

Pour Tristan da Cunha, imaginer que Nick Ut aurait sorti de nulle part un cinquième appareil – moins performant que ceux qu’il a déjà autour du cou – en pleine séquence de bombardement relève de la fiction. Sa démonstration, très technique, ne constitue pas une « preuve juridique », mais elle resserre fortement l’étau autour de la thèse défendue par The Stringer.

Au-delà de la signature : ce que raconte la polémique

Dans toutes ces enquêtes, un point fait consensus :

-

l’authenticité de la photo n’est pas remise en cause,

-

les brûlures de Kim Phuc, l’attaque au napalm, les souffrances racontées par les témoins sont incontestables.

La bataille se joue ailleurs :

-

sur la visibilité des pigistes locaux (« stringers ») qui ont longtemps alimenté les grandes agences sans toujours être crédités,

-

sur la puissance des institutions capables de façonner un récit officiel pendant des décennies,

-

sur notre besoin de certitude à l’ère des fake news, de l’IA générative et des images manipulables.

Qu’un demi-siècle plus tard, on découvre que l’une des photos les plus célèbres du XXᵉ siècle n’a peut-être pas le bon nom sous sa légende dit quelque chose de notre époque : nous ne regardons plus les images de guerre seulement comme des preuves, mais comme des objets à auditer, à contextualiser, à contester.

Où voir et comprendre cette histoire aujourd’hui ?

-

Le documentaire The Stringer, acheté par Netflix, doit être mis en ligne en France le 28 novembre 2025, après avoir été présenté notamment au festival de Sundance et au Prix Bayeux des correspondants de guerre.

-

La controverse est détaillée dans plusieurs enquêtes et analyses, de Le Monde à Libération, de Beaux Arts Magazine à France Info, en passant par les rapports complets de World Press Photo et Associated Press.